【令和6年報酬改定】放デイ・児発における個別支援計画のポイントと例文を徹底解説

アクセスランキング

個別支援計画は、放課後等デイサービスや児童発達支援において子ども一人ひとりに適切な支援を提供するうえで重要な書類です。令和6年度の報酬改定に伴い、5領域を網羅した支援内容やインクルージョンの観点を踏まえた取り組みなど、新たに記載を求められることも増えました。この記事では、報酬改定の内容を踏まえた個別支援計画の作成例やポイントを紹介します。

目次

放デイ・児発における個別支援計画とは

放デイや児発における個別支援計画とは、子ども一人ひとりの発達状況や特性、ニーズに合わせて作成される、個別の支援目標と具体的な支援内容を記した計画書です。

この計画書は、子どもの強みと課題を明確にし、どのような支援を行うことで、自立した日常生活や社会生活を送れるようになるかを具体的に示すものです。主な内容は以下の通りです。

- 子どもの発達状況や特性

- 生活や発達における目標

- 具体的な支援内容

- 支援を行う上での留意事項

- 支援の評価方法

個別支援計画は、子どもの発達段階やニーズに合わせて定期的に見直し、更新を行います。

なぜ放デイ・児発では個別支援計画が重要なの?

なぜ、放デイや児発では個別支援計画の作成が必要とされるのでしょうか。

運営基準に「事業者の義務」として定められている

児童福祉法に基づく運営基準の中で、個別支援計画の作成は事業者の事務として定められています。

指定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。

計画に基づいて支援を提供し、効果に対する評価を行うことで、より質の高い支援を提供することが目的です。

適切に作成しないと減算・指定取り消しの可能性がある

放課後等デイサービス(放デイ)や児童発達支援(児発)において、個別支援計画を作成しない、あるいは計画に不備があった場合の減算については、以下の通りです。

▼個別支援計画未作成減算

- 減算が適用される月から2か月以内:基本報酬の30%減算

- 減算が適用される月から3か月以上:基本報酬の50%減算

このように、個別支援計画が未作成であったり、不備があった場合には、サービス提供の報酬が大きく減額されることになります。

上記の減算は、適切な支援を提供するために個別支援計画の作成・活用促進を目的に設置されました。

放デイ・児発における個別支援計画の作成の流れ

①アセスメント

まずは子どもや保護者から情報を集め、子どもの現状や課題、ニーズを把握します。

具体的には、面談や観察、検査などを通して、子どもの発達状況、得意なことや苦手なこと、生活環境、保護者の意向などを総合的に評価します。

アセスメントの段階で、子どもの強みや課題を明確にすることで、適切な支援目標設定の基礎を築きます。また、保護者との信頼関係を構築し、今後の支援に向けて協力体制を整えることも重要です。

②個別支援計画原案の作成

アセスメントで得られた情報を基に、個別支援計画の原案を作成します。

原案に記載する内容の一例は下記の通りです。

- 長期目標

- 短期目標

- 具体的な支援内容

- 支援方法

- 担当者

- 評価方法

長期目標は子どもが将来的に達成すべき姿を想定し、短期目標は、長期目標を達成するために、一定期間内に取り組むべき具体的な目標を設定します。支援内容には、子どもの課題を克服し、目標を達成するために必要な具体的な活動や訓練を記述します。

原案作成にあたっては、子どもの発達段階や特性、保護者の意向を十分に考慮することが重要です。

③サービス担当者会議(ケース会議)

個別支援計画原案について、下記のような関係者が集まって検討する会議を行います。

・事業所の職員

・保護者

・学校または保育所などの先生

・医療機関の専門家

会議では、個別支援計画原案について意見交換を行い、子どもの状況やニーズに最も適した計画となるように修正・加筆を行います。

会議を経て、保護者の意向を十分に確認し、合意形成を図ることが重要です。会議で出された意見や決定事項は、議事録として記録しておきましょう。

④個別支援計画の作成と保護者との同意

サービス担当者会議での検討結果を踏まえ、最終的な個別支援計画を作成します。

個別支援計画の内容については、保護者に丁寧に説明したうえで内容に同意を得ます。

保護者の署名または捺印をもって、計画が正式に決定します。計画書は、事業所と保護者の双方で保管し、今後の支援の指針とします。

⑤サービス提供・モニタリング

作成した個別支援計画に基づき、具体的な支援を提供します。

そのうえで、支援の実施状況や子どもの変化を定期的に記録し、6カ月に一回を目安に個別支援計画のモニタリングをします。

モニタリングの結果、計画の修正が必要な場合は、サービス担当者会議を開催して計画の見直しを行います。

定期的なモニタリングと計画の見直しを行うことで、常に子どもの状況に合わせた適切な支援を提供することができます。

令和6年度報酬改定をふまえた個別支援計画のポイント

令和6年度報酬改定に伴い、個別支援計画に新たに記載が必要になった項目がいくつかあります。ここでは、各項目について記載のポイントを紹介します。

日々の支援に係る計画時間等

令和6年度(2024年)の報酬改定では、個別支援計画に基づく支援の質の向上と、より個別性の高い支援の提供が重視されています。

例えば、支援時間の設定根拠を具体的に記載することや、支援内容と時間配分が適切であるかを定期的に評価し、必要に応じて計画を見直すことが求められます。

また延長支援時間については「預かりニーズに対応した支援」として評価が行われ、事前に保護者とコミュニケーションを取ったうえで計画的に対応することが重要となります。

5領域との関連性を明確にした支援内容

令和6年度(2024年)の報酬改定では、個別支援計画でも5領域とのつながりを明確にした支援内容の記載がこれまで以上に重要となります。

支援内容を記載する際には、どの領域の発達を促すための支援なのかを具体的に記述し、支援目標との関連性を明確にする必要があります。

インクルージョンの観点を踏まえた取り組み

個別支援計画にインクルージョンの観点を盛り込むことは、これまでも求められていましたが、今後はさらに具体的な取り組み内容や効果について記載することが重要となります。

例えば、地域の子育て支援センターや学校との連携状況、交流活動の具体的な内容、参加状況などを記載します。

また、インクルージョンの取り組みが、子どもの社会性の発達や地域社会への参加にどのように貢献しているかを評価し、計画に反映させることが求められます。

【例文あり】放デイの個別支援計画の書き方と作成例

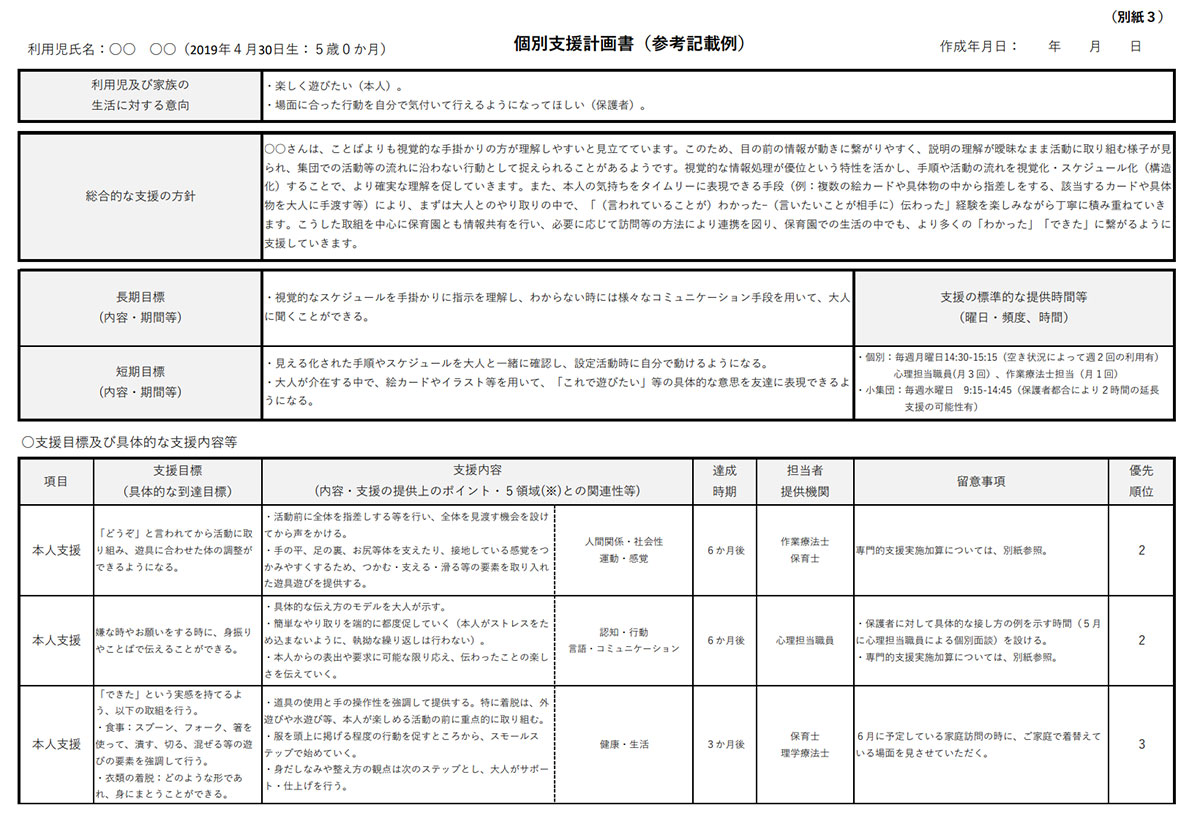

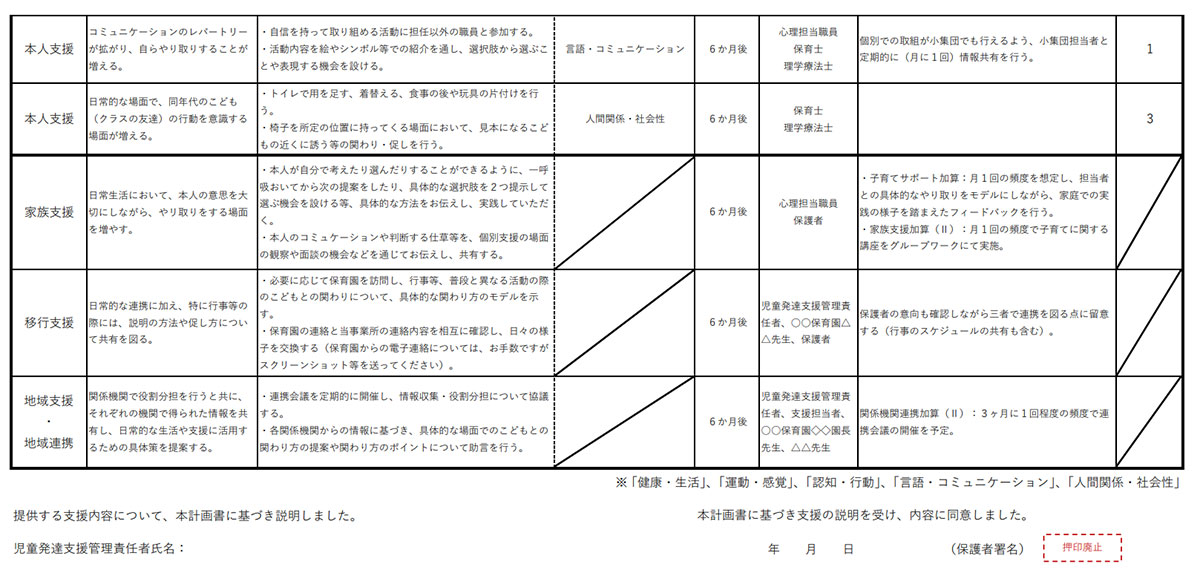

令和6年度(2024年)の報酬改定にあたり、こども家庭庁から個別支援計画書の参考記載例が出されています。

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について【別紙3】個別支援計画/こども家庭庁

個別支援計画では子ども・保護者のアセスメントをもとに、5領域すべての視点を網羅した内容であること、各項目のつながりを持って作成していくことが重要です。

▼例文はこちらをチェック!

5領域とのつながりを意識した個別支援計画の例文はこちらの記事で紹介しています。

また「支援目標及び具体的な支援内容等」の欄では、発達支援の基本となる「本人支援」「家族支援」「移行支援」を必ず記載するよう求められています。

参考:個別支援計画の記載のポイント/こども家庭庁

放デイ・児発における個別支援計画の作成で注意するポイント

最後に、放デイや児発で個別支援計画を作成する際に注意したいポイントをまとめました。

必ず児童発達支援管理責任者が作成する

個別支援計画は誰でも作成できるわけではなく、児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)が作成するように定められています。

指導員が対応することはできないので、計画的に作成・交付することが大切です。

保護者の同意を得てから交付する

個別支援計画を作成したら、必ず保護者の同意を得て、署名と日付を記載してもらうようにしましょう。

保護者から同意を得ずに個別支援計画を作成・更新すると、実地指導で指摘を受ける可能性があります。

算定する加算がある場合もれなく記載する

個別支援計画に位置付けなければならない加算について記載がない場合、運営指導の対象となります。

家族支援加算や子育てサポート加算、関係機関連携加算などの算定を予定している場合、加算や頻度などを必ず記載するようにしましょう。

「コノベル」で個別支援計画の作成・管理を楽に!

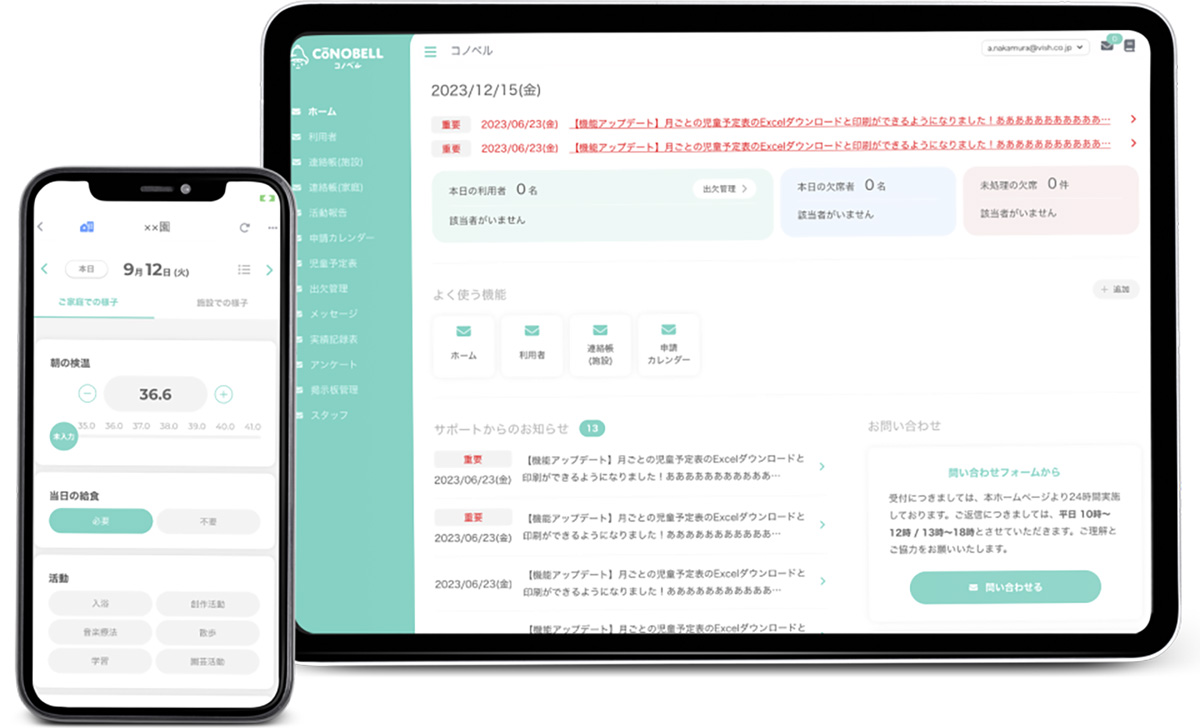

コノベルは、児発・放デイのために開発された業務支援アプリです。

基本機能は無料で利用可能*。タブレットでの利用もOK!

コノベルで個別支援計画書を作成する際は、アセスメント→原案作成→担当者(支援)会議→モニタリングと作成フローに沿って直感的に作成を行うことが可能です。

支援内容の項目に記載する5領域にも対応しています。

さらに、自動で期限切れアラートを表示するため、更新漏れを防ぐ効果もあります。

個別支援計画書の保護者スマホアプリのイメージ

保護者はスマホアプリから、簡単にサインを行うことができます。

コノベルでは個別の説明会も行っております。少しでも興味をお持ちいただけた方は、ぜひお気軽にご相談ください。