【完全ガイド】放課後デイサービスのモニタリングの流れは?アセスメントから見直しまで徹底解説

アクセスランキング

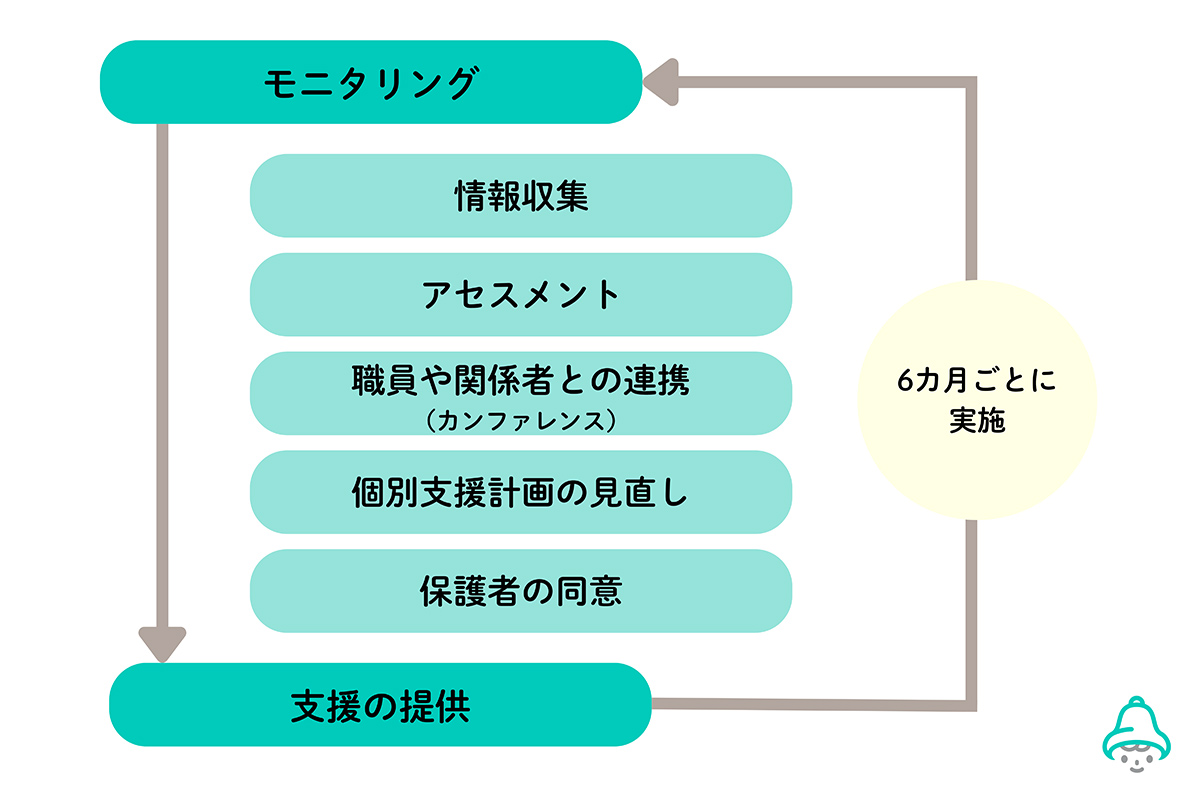

放デイ・児発では個別支援計画のモニタリングを行います。その流れについて、情報収集からアセスメント、見直しまで網羅的に解説します。質の高い支援を目指し、こどもの成長を促すためのPDCAサイクルを回していくためにも、モニタリングの流れを押さえておきましょう。それぞれの段階で意識するポイントもまとめました。

目次

放デイ・児発で行う「モニタリング」とは?

個別支援計画のモニタリングは、支援の実施状況と効果を把握するために行われます。

モニタリングにおいては、計画に定めた支援目標に対する達成状況を評価し、支援内容を客観的に評価して、個別支援計画の見直しの必要性を判断します。

頻度としては、6カ月に1回以上のモニタリング実施が義務づけられていますが、こどもの状態や家庭状況に変化があった場合は、6カ月を待たずに実施されることもあります。

モニタリングの結果、計画の見直しが必要と判断された場合は、支援目標の設定や支援内容が適切であったかなどを評価し、個別支援計画の変更が行われます。

こうしてPDCAサイクルを回し、支援の質を継続的に向上させることがモニタリングにおいて重要だと言えますね。

放デイ・児発で行うモニタリングの流れ

放デイ・児発で行うモニタリングの流れは下記の通りです。

1. 情報収集

2. アセスメント

3. 職員や関係者との連携(カンファレンス)

4. モニタリングに基づく個別支援計画の見直し

5. 保護者の同意

図のような流れに沿って、PDCAサイクルを回していきます。

▼モニタリングの目的や様式について詳しく知りたい方はこちら

【放デイ・児発】個別支援計画の「モニタリング」とは?期間や様式、記入例を解説

モニタリングの流れ①保護者面談を通じた情報収集

モニタリングでは必ず保護者との面談を行い、家庭での様子や生活の質の向上が図られているかなどをヒアリングします。

直接面談を行うのが難しい場合、オンライン等での面談も認められています。

保護者による計画の評価や支援の効果なども合わせて記録し、保護者の子育て支援にもつなげていくことを最大の目的とします。

保護者面談のポイント

面談では支援が適切であったかを客観的に評価するとともに、個別支援計画の見直しの必要性を判断します。

保護者自身がこどもの成長に期待していることや、家庭での困りごとなどを深く掘り下げてヒアリングします。

また、面談の結果やヒアリング内容、保護者による評価や支援効果などを記録に残すことが重要です。

モニタリングの流れ②アセスメント

アセスメントとは、こども本人や保護者の状況や置かれている環境を多角的に理解し、ニーズや課題を分析するプロセスを指します。

児発管は、こどもや保護者への面談や、過去の支援記録などから得られた情報をもとにアセスメントを行います。

本人支援の5領域(健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性)の視点を踏まえたアセスメントを実施します。

アセスメントのポイント

アセスメントに当たっては、全てのこどもが権利の主体であることを認識し、個人として尊重するとともに、意見を形成・表明する手助けをするなど、こども本人のニーズをしっかりと捉えられるように対応することが重要です。

なお、こどものニーズは変化しやすいため、日頃から状況を適切に把握して対応していく必要があります。

モニタリングの流れ③職員や関係者との連携(カンファレンス)

個別支援計画の見直しに当たっては、こどもの支援に関わる職員の積極的な関与が必要です。

定期的な職員間カンファレンスを実施し、支援中の様子や課題について意見を交換し、客観的な評価に活かしましょう。

また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士などの専門職が関わっている場合は、専門的な評価や助言をモニタリングに反映させます。

職員や関係施設のポイント

ガイドライン等において職員カンファレンスの必要性が直接的に明記されているわけではありませんが、モニタリング結果を踏まえた評価、計画の見直し、そして支援の質向上には、職員間の情報共有や意見交換が不可欠です。

異なる視点からの情報を統合したうえで、客観的な評価を行い、支援の質向上を目指していきましょう。

モニタリングの流れ④モニタリングに基づく個別支援計画の見直し

ニーズや現状を改めて把握した上で、個別支援計画の見直しと再作成を行います。

こどもの状況が変われば計画も変わるものであり、計画内容が長期にわたり同一であることは想定されません。

目標の達成時期は最長6か月後までとしますが、1~3か月で達成する目標も積極的に検討することが求められます。

計画の作成・変更時には、こどもと保護者に対して説明を行い、同意を得る必要があります。

個別支援計画の見直しのポイント

モニタリングを行う際、「支援目標の設定が高すぎたのか」「支援内容が合っていなかったのか」「別の課題が発生しているのか」といった視点で見直しを行うとよいでしょう。

支援記録やカンファレンスの内容をもとに、これまでの支援内容等を評価し、今後もその支援内容を維持するのか、変更するのかを判断します。

モニタリングの流れ⑤保護者の同意

個別支援計画の見直しを行ったら、保護者に説明を行い、同意をもらう必要があります。

支援方針や変更箇所について共有を行い、同意いただけたら個別支援計画にサインをしてもらいましょう。

モニタリングの流れで押さえたい「支援の終結」の検討

モニタリングの結果、放デイや児発で支援を提供する必要性が低くなった場合は、支援目標の大幅な変更や支援の終結を検討します。

支援を終結する際には、放課後等デイサービス事業所から家族や障害児相談支援事業所、学校といった関係機関と連絡・調整を行い、障害児支援利用計画の変更等を依頼する必要があります。

他施設に支援を引き継ぐ場合には、これまでの支援内容や経過を適切に情報提供するようにしましょう。

モニタリングの流れを理解して個別支援計画のPDCAを回していこう

放課後等デイサービスや児童発達支援におけるモニタリングは、個別支援計画の質を高めるための重要なプロセスです。

計画から評価、そして見直しへPDCAサイクルを回すことで、こども一人ひとりに最適な支援を提供し、成長を促します。

モニタリングを通じて目標や支援内容の再設定、もしくは支援の終結も検討し、関係機関と連携してこどものさらなる成長へとつなげていきましょう。

「コノベル」で個別支援計画の作成・管理を楽に!

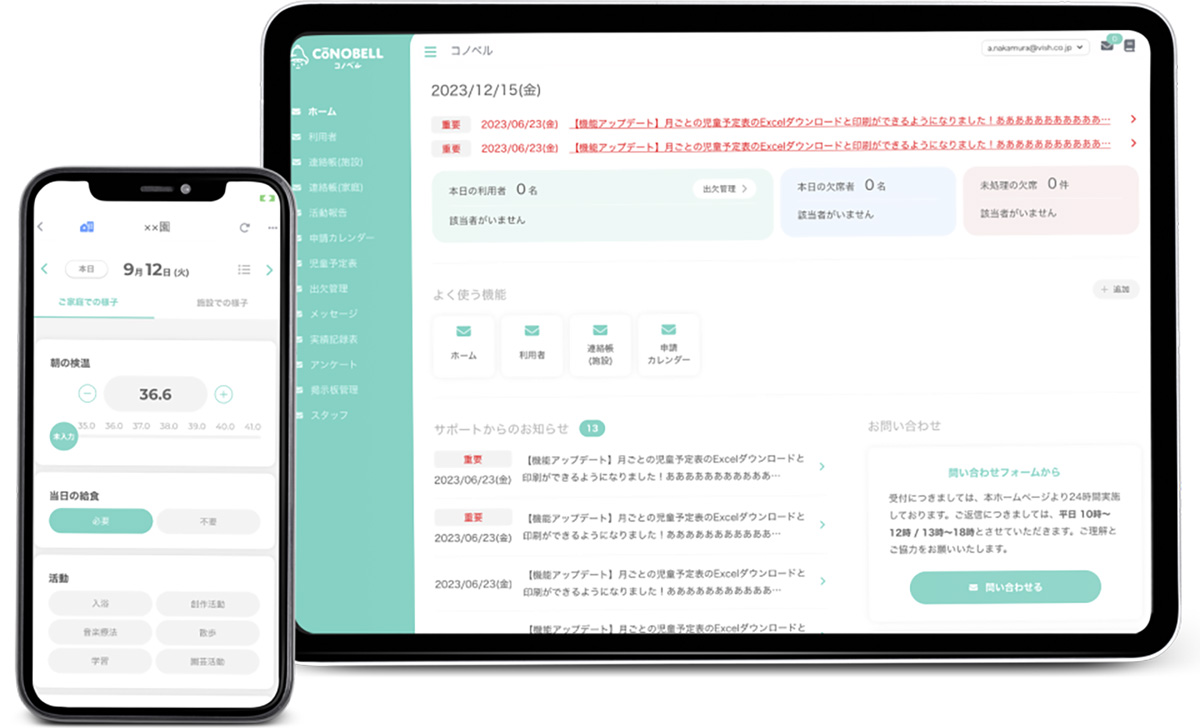

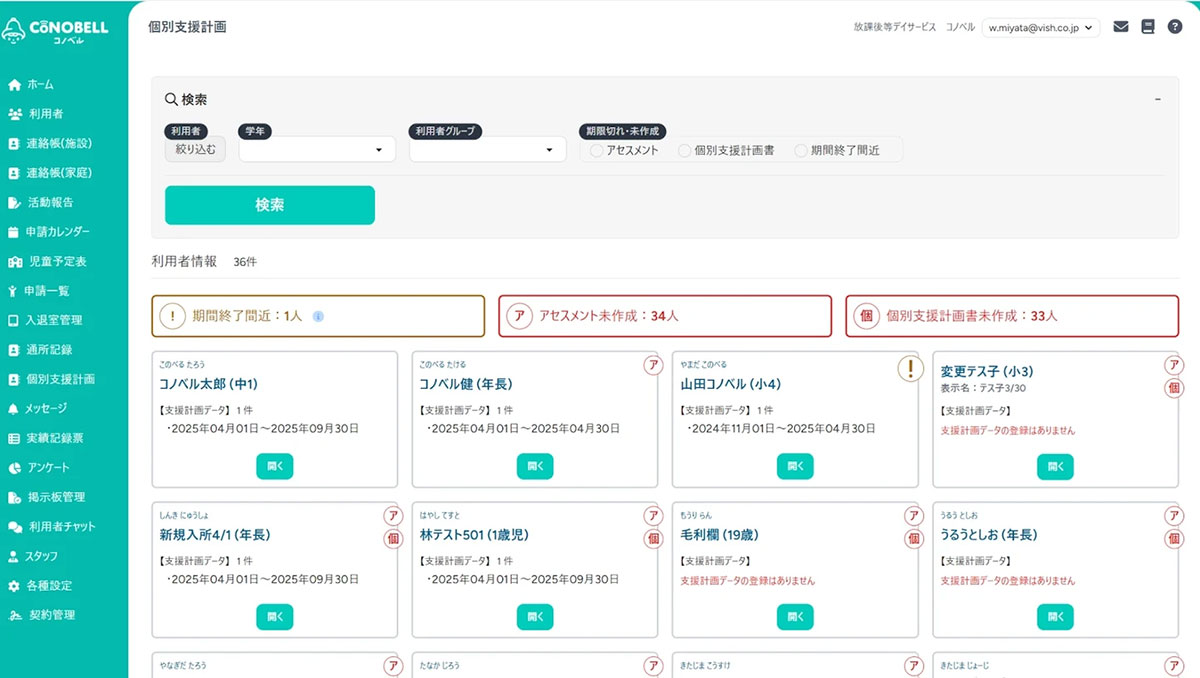

コノベルは、児発・放デイのために開発された業務支援アプリです。

基本機能は無料で利用可能*。タブレットでの利用もOK!

コノベルで個別支援計画書を作成する際は、アセスメント→原案作成→担当者(支援)会議→モニタリングと作成フローに沿って直感的に作成を行うことが可能です。

支援内容の項目に記載する5領域にも対応しています。

さらに、自動で期限切れアラートを表示するため、更新漏れを防ぐ効果もあります。

保護者はスマホアプリから、簡単にサインを行うことができます。

個別支援計画書の保護者スマホアプリのイメージ

コノベルでは個別の説明会も行っております。少しでも興味をお持ちいただけた方は、ぜひお気軽にご相談ください。