発達支援の5領域とは?放デイ向けにねらいや支援内容を徹底解説

アクセスランキング

放課後等デイサービスにおける発達支援の5領域は、健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性の5つから成り立ちます。放課後等デイサービスのガイドラインをもとに、それぞれの領域についてねらいと支援内容をわかりやすく解説します。

目次

発達支援の5領域とは?

放デイにおける発達支援には、発達支援(本人支援及び移行支援)家族支援、地域支援の3つの支援が求められます。

その中でも「本人支援」は、子どもの発達の側面から下記の5領域に分類されます。

- 健康・生活

- 運動・感覚

- 認知・行動

- 言語・コミュニケーション

- 人間関係・社会性

これらの領域は相互に関連し合って成り立っており、重なる部分もあります。

「自立支援と日常生活の充実のための活動」「多様な遊びや体験活動」「地域交流の活動」「こどもが主体的に参画できる活動」の4つの基本活動を複数組み合わせながら、一人ひとりの特性や関心に応じた支援を提供することが重要です。

令和6年度報酬改定での「5領域」への扱い

令和6年度(2024年)の報酬改定を経て、個別支援計画において5領域とのつながりを明確にした支援内容を記載する重要性が示されました。

個別支援計画を作成する際には、どの領域の発達を促すための支援なのかを具体的に記述し、支援目標との関連性を明確にする必要があります。

参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について/こども家庭庁

5領域「健康・生活」ねらいと支援内容

ねらい

- 健康状態の維持・改善

- 生活習慣や生活リズムの形成

- 基本的生活スキルの獲得

- 生活におけるマネジメントスキルの育成

支援内容

健康状態の維持・改善

健康な心と体を育み、安全な生活を支援するため、子どもの心身の状態をきめ細かく観察します。また、意思表示が困難な子どもに対しては特性に配慮し、小さなサインを見逃さないことが重要です。

リハビリテーションを通じて、日常生活に必要な身体的・精神的・社会的支援を行うことも求められます。

生活習慣や生活リズムの形成

睡眠・食事・排泄などの基本的生活習慣を形成し、健康の維持と改善に必要な生活リズムを身につける支援をします。

食を営む力の育成とともに、楽しく食事ができるための支援、衣服の調節や室温・換気、病気の予防などの配慮も行いましょう。

基本的生活スキルの獲得

子どもが食事、排泄、睡眠、衣服の着脱、清潔保持など生活に必要な基本的技能を獲得できるよう、生活環境を工夫をします。

さらに、遊びや体験を通した学びが促進されるよう環境を整え、特性に配慮した時間や空間の構造化も行います。

生活におけるマネジメントスキルの育成

本人の特性や身体の状態、生活上の困難などの理解を促し、状況に応じた行動や感情の調整、他者への働きかけを支援します。

自身の生活をマネジメントできるよう、子どもの意向を踏まえつつ、自分で組み立ててできる行動を増やせるようにサポートしましょう。

5領域「運動・感覚」ねらいと支援内容

ねらい

- 姿勢と運動・動作の基本的技能の向上

- 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用

- 身体の移動能力の向上

- 保有する感覚の活用

- 感覚の補助及び代行手段の活用

- 感覚の特性への対応

支援内容

姿勢と運動・動作の基本的技能の向上

日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や、上肢・下肢の運動・動作の改善、習得を支援しながら、関節の拘縮や変形の予防、筋力の維持・強化を図ります。

姿勢の保持や動作が困難な際は、姿勢保持装置などの手段を活用します。

身体の移動能力の向上

自力での身体移動や歩行、歩行器や車椅子による移動など、日常生活に必要な移動能力を支援します 。

事業所外での移動や交通機関の利用など、社会的な場面での移動能力向上も重要です。

保有する感覚の活用

保有する視覚、聴覚、触覚、嗅覚、固有覚、前庭覚などの感覚を十分に活用できるよう、遊びを通して支援します。

感覚過敏や鈍麻といった特性を踏まえて環境調整をしたり、眼鏡や補聴器、ICTなどを活用したりと、一人ひとりに応じたサポートを行いましょう。

5領域「認知・行動」ねらいと支援内容例

ねらい

- 認知の特性についての理解と対応

- 対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得(感覚の活用や認知機能の発達、知覚から行動への認知過程の発達、認知や行動の手がかりとなる概念の形成)

- 行動障害への予防及び対応

支援内容

認知の特性についての理解と対応

一人ひとりの認知の特性を踏まえ、自分に入ってくる情報を適切に処理できるようサポートします。また、こだわりや偏食などに対する支援を行います。

対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得

視覚、聴覚、触覚等の感覚を十分活用して、これらの感覚から情報が適切に取得され、認知機能の発達を促すよう支援します。

知覚した情報を過去の知識と照合し、環境や状況を把握・理解できるようにするとともに、これらの情報を的確な判断や行動につなげることができるよう支援を行います。

認知や行動の手掛かりとなる概念の形成

物の機能や属性、形、色、音が変化する様子、大小、数、重さ、空間、時間といった概念の形成を図り、それを認知や行動の手掛かりとして活用できるような支援を行います。

行動障害への予防及び対応

感覚や認知の偏り、コミュニケーションの難しさから発生する行動障害の予防・適切行動への対応の支援を行います。

5領域「言語・コミュニケーション」ねらいと支援内容

ねらい

- コミュニケーションの基礎的能力の向上

- 言語の受容と表出

- 言語の形成と活用

- 人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得

- コミュニケーション手段の選択と活用

- 状況に応じたコミュニケーション

支援内容

言語の受容と表出

話し言葉や文字・記号などを用いて、相手の意図を理解したり自分の考えを伝えたりできるよう支援します。

言語の形成と活用

コミュニケーションを通して、物事や現象、自身の行動などに対応した言語の概念の形成を図り、体系的な言語を身に付けることができるよう支援します。

人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得

人との相互作用を通して、共同注意の獲得や、場面に応じた言動・対応などといったコミュニケーション能力の向上を目指して支援を行います。

コミュニケーション手段の選択と活用

指差し・身振り・サイン、もしくは手話や点字、タブレットなど、個々の特性や興味・関心に応じた手段を通じてコミュニケーションを円滑に取れるよう支援します。

読み書き能力の向上

個々の特性に応じた読み書き能力の向上のための支援を行います。

5領域「人間関係・社会性」ねらいと支援内容

ねらい

- アタッチメント(愛着)の形成と安定

- 情緒の安定

- 他者との関わり(人間関係)の形成

- 遊びを通じた社会性の発達

- 自己の理解と行動の調整

- 仲間づくりと集団への参加

支援内容

アタッチメント(愛着)の形成と情緒の安定

子どもが基本的な信頼感を持つことができるように、環境や人、自分に対する安心感・信頼感を育む支援を行う。

また自身の感情が崩れた際に、大人が相談に乗ることで、安心感を得たり、自分の感情に折り合いをつけたりできるよう「安心の基地」の役割を果たせるよう支援する。

また、自身の心理状態に関心を持ち、感情の変化の幅を小さくできるようサポートを行う。

他者との関わり(人間関係)の形成

他者の気持ちや意図を理解し、他者からの働きかけを受け止め、それに応ずることや場に応じた適切な行動ができるように支援する。

遊びを通じた社会性の促進

下記のような支援を通して子どもの社会性を育んでいく。

・模倣行動の支援

・感覚・運動遊びから象徴遊びへの支援

・一人遊びから協同遊びへの支援

自己の理解と行動の調整

自分のできることや苦手なことなど、自分の行動の特徴を理解し、自己を肯定的に捉えられる機会を通じて、気持ちや情動を調整し、状況に応じた行動ができるように支援する。

仲間づくりと集団への参加

集団に参加するための手順やルールを理解し、遊びや集団活動への参加を援助するとともに、共に活動することを通じて、相互理解や互いの存在を認め合い、仲間作りにつながるよう支援する。

【放デイ】5領域をもとにした支援プログラムの具体例

ここでは、5領域それぞれと関連する支援プログラムの具体例を紹介します。

なお、各領域で挙げる支援内容は、他の領域にも重なる部分がある点にご容赦ください。

健康・生活

この領域では、基本的な生活習慣の確立と、健康的な生活を送るための支援を行います。

放デイでは、手洗いやうがい、排泄・食事・着替えなどの日常生活動作の練習に取り組みましょう。また、バランスの取れた食事の提供や、適切な休息時間の確保、健康状態の観察なども重要な支援です。

クッキングなどの食育プログラムや感染症予防に関する体験などを実施し、子どもが自身の健康に関心を持ち、主体的に健康管理ができるように支援することも大切です。

運動・感覚

運動・感覚の領域では、自分の体を自由に動かし、感覚を十分に活用できるよう、身体機能の発達と感覚統合を促すための支援を行います。

ボール遊びや縄跳び、鬼ごっこなどの運動遊び、近隣への散歩や山登りなどのイベントを通して基本的な運動能力の発達を支援します。

また、感覚統合を促すために、トランポリンやバランスボール、砂遊び、水遊びなど、様々な感覚刺激を得られるプログラムも挙げられます。

他には、触覚過敏のある子どもには、様々な素材に触れる機会を提供したり、固有受容感覚を促すために重い毛布に包まれる遊びの提供も有効です。

認知・行動

認知・行動の領域では、子どもたちが学習や社会生活に必要な認知機能と行動を身につけ、自立した生活を送れるように支援します。

放デイでは、パズルや積み木、カードゲームなどの遊びを通して、記憶力、注意力、思考力などの認知機能の発達を支援します。

また、スケジュール表の活用や、課題の分割、視覚的な支援ツールの使用など、構造化された環境を提供することで、子どもが活動の見通しを持ち、集中して取り組めるように支援します。

さらに、ソーシャルスキルトレーニング(SST)を通して、順番を守る、人の話を聞く、自分の気持ちを適切に伝えるなど、社会生活に必要なスキルを身につける支援を行います。

言語・コミュニケーション

子どもたちが他者との良好な関係を築けるよう、言語能力の発達と、円滑なコミュニケーション能力の育成を支援します。

絵本や物語の読み聞かせや、言葉遊び・会話の練習などを通して、語彙力や表現力の発達を支援します。絵カードなどの視覚支援ツールやコミュニケーションエイドの活用も有効です。

グループ活動を通して、他者とのコミュニケーションスキルを育むことも重要です。

例えば、役割分担のあるゲームや、共同制作活動などを通して、協調性や伝える力・聞く力を養います。

人間関係・社会性

子どもたちが社会の一員として生きる力を身に付けるため、ルールを守る・順番を守る・協力する・助け合うなどの社会性を育みます。

また、感情のコントロールや対人関係スキルなどを学ぶソーシャルスキルトレーニング(SST)も有効です。

例えばロールプレイングを通して、様々な場面での適切な対応を練習したり、グループディスカッションを通して、自分の気持ちを伝えるとともに相手の気持ちを理解する練習をしたりします。

さらに、地域交流活動を通して地域社会とのつながりを持ち、社会参加を促すことも重要です。

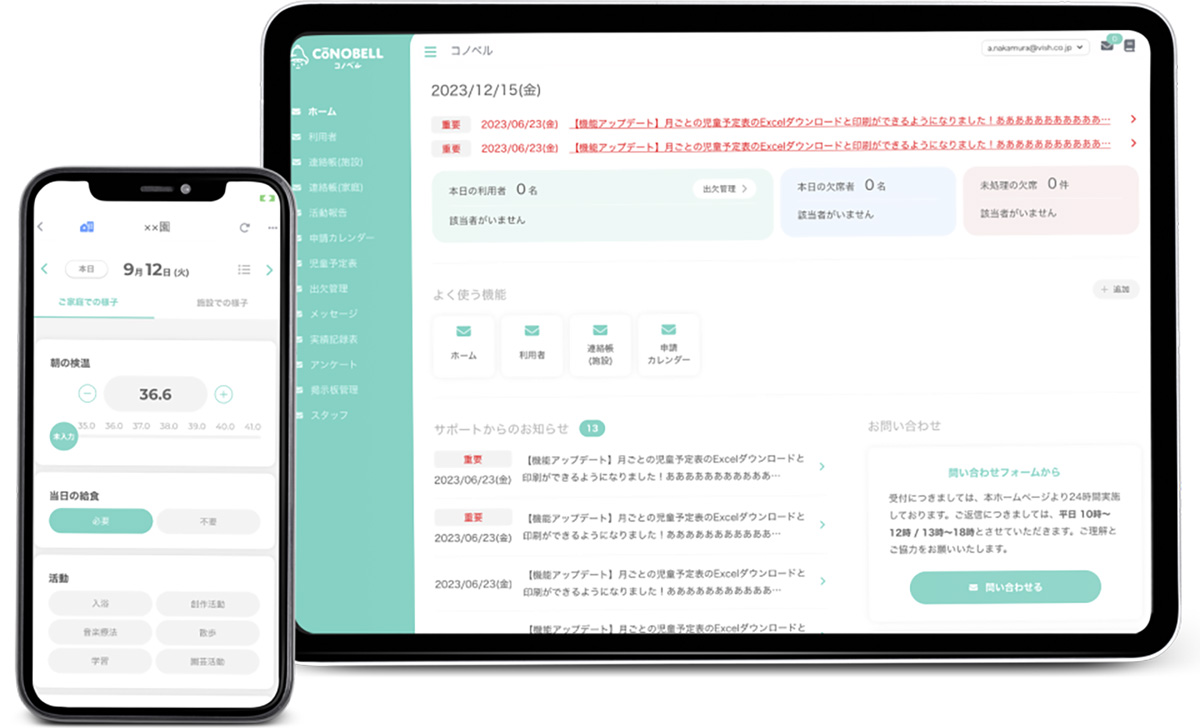

「コノベル」で個別支援計画の作成・管理を楽に!

コノベルは、児発・放デイのために開発された業務支援アプリです。

基本機能は無料で利用可能*。タブレットでの利用もOK!

コノベルで個別支援計画書を作成する際は、アセスメント→原案作成→担当者(支援)会議→モニタリングと作成フローに沿って直感的に作成を行うことが可能です。

支援内容の項目に記載する5領域にも対応しています。

さらに、自動で期限切れアラートを表示するため、更新漏れを防ぐ効果もあります。

個別支援計画書の保護者スマホアプリのイメージ

保護者はスマホアプリから、簡単にサインを行うことができます。

コノベルでは個別の説明会も行っております。少しでも興味をお持ちいただけた方は、ぜひお気軽にご相談ください。