【例文あり】5領域をもとにした放デイの個別支援計画の書き方

アクセスランキング

放デイや児発において個別支援計画の作成は非常に重要ですが、「書き方が分からない」「5領域をどう盛り込もうか」と悩んでいませんか?この記事では、5領域を踏まえた個別支援計画の作成方法をわかりやすく解説します。すぐに使える具体的な記入例までまとめました。

目次

【報酬改定】なぜ放デイに「個別支援計画」が必要なの?

放課後等デイサービスにおける個別支援計画は、子どもの成長を支え、保護者との共通理解を深めるための土台になります。

個別支援計画は児童福祉法で作成が義務付けられており、子ども一人ひとりの状態やニーズに合わせた支援を見える化します。

近年、放デイに求められる支援の質はさらに高まっており、子どもの状態をより詳細に把握し、個別に最適化された支援計画を作成することが重要視されています。

特に令和6年度(2024年度)報酬改定においては、支援内容の「見える化」やアウトカム(成果)を意識した評価のあり方が議論され、特に5領域に関連づけられた本人支援の作成が求められるようになりました。

参考1:児童発達支援ガイドライン/こども家庭庁

参考2:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)/厚生労働省

「個別支援計画」を構成する「5領域」とは?

個別支援計画を作成する上で、子どもの発達を多角的に捉えるための視点として重要なのが「5領域」です。

この5領域は「児童発達支援ガイドライン」などで説明されており、障がいのある子どもたちの支援において、健康、運動、認知、コミュニケーション、社会性といった様々な側面から子どもの発達を包括的に把握し、個別支援計画に用いられます。

特定のスキルを伸ばすだけでなく、生活全般にわたる成長を促すために、個別支援計画ではこの5つの視点から子どもの状態をアセスメントし、目標を設定することが求められます。

5領域に紐づいた個別支援計画のポイント

5領域に関連づけられた個別支援計画を作成する際に、それぞれの内容や支援を考える上でのポイントを詳しく見ていきましょう。

健康・生活

子どもが健康に日常生活を送るために必要な基本的なスキルや習慣、そして健康状態そのものに関わる領域です。

具体的には、食事、睡眠、排泄、着替えといった基本的な生活習慣、体の清潔を保つこと、病気の予防や体調管理、安全への意識などが含まれます。これらのスキルは、子どもの自立や自信に繋がり、生活の質の向上に直結します。

個別支援計画では、「自分で着替えができるようになる」「好き嫌いなく食事ができるようになる」といった具体的な目標を設定し、そのためにどのような支援を行うかを計画します。

運動・感覚

運動・感覚の領域は、体を動かすことや、周囲からの様々な感覚情報(見る、聞く、触る、バランスなど)を適切に処理することに関わります。

歩く・走るといった粗大運動や、箸を使う・ハサミで切るといった微細運動、体のバランス、姿勢の維持、そして感覚統合(複数の感覚情報をまとめて理解する力)などが含まれます。これらの能力は、学習や日常生活の様々な場面での活動の基盤となります。

個別支援計画では、「ボールをキャッチできるようになる」「正しい姿勢で座っていられる時間を増やす」といった目標を設定し、それに向けた運動遊びや感覚刺激を取り入れた活動を考えます。

認知・行動

認知・行動の領域は、物事を理解したり、考えたり、感情や衝動をコントロールしたりする力に関わります。

具体的には、記憶力、思考力、問題解決能力、集中力、指示の理解、ルールの理解と遵守、感情の認識と表現、衝動性の抑制、計画性などが含まれます。

これらの能力は、学習や社会生活において、状況を判断し適切に対応するために不可欠です。

個別支援計画では、「職員の指示を理解して行動できるようになる」「順番を守って活動に参加できる」といった目標を設定し、視覚的な支援や構造化された環境設定、行動の適切なモデル提示などの支援方法を計画します。

言語・コミュニケーション

言語・コミュニケーションの領域は、自分の考えや気持ちを伝えたり、他者からの情報を理解したりする力に関わります。

言葉を理解する力(受容言語)、言葉で表現する力(表出言語)だけでなく、ジェスチャー、表情、視線といった非言語的なコミュニケーション、そして相手の意図を読み取ったり、状況に応じた適切な言葉遣いをしたりする社会的なコミュニケーションスキルも含まれます。

これらの能力は、他者と関わり、社会生活を送る上で最も基礎となる力の一つです。

個別支援計画においては、「『〜したい』と言葉で伝えられるようになる」「友達の話を聞いて理解しようとする」といった目標を設定し、絵カードの使用、SST、ロールプレイングなどの支援方法を計画します。

人間関係・社会性

人間関係・社会性の領域は、他者と関わること、集団の中で適切に振る舞うことに関わります。

友達や家族との関わり方、集団活動への参加、協力すること、順番を守ること、感情の共有、共感する力、社会的なルールやマナーの理解と遵守などが含まれます。これらの能力は、子どもが地域社会の中で他者と良い関係を築き、自分らしく生きていくために非常に大切です。

個別支援計画では、「友達と一緒に遊べる時間を増やす」「公共の場でのマナーを身につける」といった目標を設定し、集団活動への段階的な参加支援、ソーシャルスキルトレーニング、ロールモデリングなどの支援方法を計画します。

5領域を踏まえた「個別支援計画」作成のステップ

個別支援計画は以下のステップで作成されます。ここでは、5領域を計画にどう入れ込むかという視点から、各ステップを簡潔にご説明します。

ステップ1:アセスメント

子どもの発達状況やニーズを多角的に情報収集します。特に5領域それぞれの視点から、子どもの得意なこと、苦手なこと、保護者の意向などを丁寧に把握することが計画の土台となります。

ステップ2:総合的な目標設定

アセスメント結果に基づき、子どもの成長に向けた長期・短期目標を設定します。短期目標設定時には、5領域それぞれの視点を意識し、バランス良く目標を盛り込むことが重要となります。

ステップ3:具体的な支援内容の決定

設定した短期目標を達成するための具体的な活動内容や関わり方を計画します。5領域の目標に繋がるような遊びや訓練、環境設定などを具体的に記述します。

ステップ4:計画の説明と同意、実施

作成した計画案を保護者に丁寧に説明し、同意を得てから支援を開始します。計画は職員間で共有し、日々の支援の指針として活用します。

ステップ5:評価と見直し

定期的に子どもの変化や計画の進捗を評価します。必要に応じて目標や支援内容を見直し、常に子どもの「今」に合った計画に更新していきます。

【例文あり】5領域を踏まえた個別支援計画の記入例

ここでは、架空の子どもを例に、5領域の視点から個別支援計画がどのように記入されるか、具体的なイメージを掴んでみましょう。

【事例】小学1年生 Aくんのケース

Aくんは小学1年生、現在7歳の男の子です。

診断名は特にないものの、落ち着いて活動に取り組むことが苦手で、集団の中で自分の気持ちを言葉で表現することが少ない傾向があります。

体を動かすことは好きですが、手先を使う細かい作業はやや不器用です。アセスメントの結果、現在の発達について5領域の各観点で下記のように分析しました。

健康・生活

一人での着替えはできるが、丁寧に畳むのは難しい。食事は好き嫌いなく食べられる。

運動・感覚

走ったり跳んだりは得意だが、ハサミや鉛筆の操作は苦手意識がある。大きな音に驚きやすい。

認知・行動

興味のあることには集中できるが、興味のない活動では席を離れることがある。簡単なルールは理解できる。

言語・コミュニケーション

要求や簡単な報告はできるが、自分の気持ち(楽しい、嫌だなど)を言葉で伝えることは少ない。表情やジェスチャーでの表現はやや乏しい。

人間関係・社会性

友達と遊ぶことに興味はあるが、自分から声をかけたり、遊びに加わったりすることは少ない。集団での指示は聞き漏らすことがある。

個別支援計画書の記入例

上記Aくんの事例を踏まえた個別支援計画の記入例を紹介します。事業所によって形式は異なりますが、盛り込む内容の参考にしてください。

アセスメント結果概要

健康・生活面は概ね自立している。運動・感覚面では粗大運動は得意だが微細運動に課題あり。認知・行動面は興味の偏りによる集中力の課題が見られる。言語・コミュニケーション面は自己表現、特に感情表出に課題。人間関係・社会性面は集団への主体的な参加に課題が見られる。

長期目標

- 自分の気持ちを適切に表現し、友達との関わりを楽しむことができるようになる。

- 集団活動に積極的に参加し、自己肯定感を高める。

短期目標 (〇〇年〇〇月~〇〇年〇〇月)

【健康・生活】

- 自分で着替えた衣服を、職員の声かけがあれば畳もうとする。

- 手洗いやうがいを、言われなくても自分から行う。

【運動・感覚】

- ハサミを使い、線の上を正確に切る練習に週〇回取り組む。

- 粘土遊びやブロック遊びなど、手先を使った活動に10分以上取り組む。

【認知・行動】

- 2ステップ程度の職員の指示を最後まで聞いてから行動する。

- 興味のない活動でも、タイマーを使って時間を区切り、5分間席に座って取り組む。

【言語・コミュニケーション】

- 「嬉しいな」「嫌だな」など、その日の気持ちを簡単な言葉や表情で職員に伝える。

- 職員が提示する絵カードを見て、自分の気持ちに合うものを選ぶ。

【人間関係・社会性】

- 自由遊びの時間に、職員と一緒に友達の輪に入り、近くで遊ぶ。

- 始まりの会で、名前を呼ばれたら返事をする。

具体的な支援内容

- 着替えの後は「畳む時間だよ」と声かけし、一緒に畳む練習をする。畳み方のポスターを掲示する。

- 手洗い・うがいを促すポスターを洗面所に掲示し、声かけの頻度を徐々に減らす。

- ハサミや粘土を使った課題を活動時間に取り入れ、スモールステップで難易度を上げていく。

- 活動に入る前に「最初から最後まで指示を聞こうね」と伝え、指示は短く明確にする。

- タイマーを見せながら活動時間を伝え、「ここまで頑張ろうね」と励ます。

- 一日の終わりに今日の気持ちを絵カードで表現する時間を設ける。「どんな気持ちかな?」と問いかけて言葉を引き出す。

- 自由遊びでは、「〇〇くんは今何をして遊んでいるのかな? 見に行ってみようか」などと声をかけ、子どもの様子を見ながら友達との距離を縮める。

- 始まりの会では、名前を呼ぶ際にAくんを見て、返事をしたら十分に褒める。

達成目標

各短期目標に対して、観察記録や面談記録から達成度を評価する。例えば、「自分で着替えを畳む頻度が週に〇回以上になる」「手先を使った活動に集中して取り組める時間が〇分に伸びる」など。

家族の意向

家でも着替えの練習を促したい。友達との関わりが増えることを期待している。

その他関係機関との連携

学校の担任教員と、授業中の様子について情報交換を行う。

質の高い個別支援計画を作成・活用するためのポイント

より良い個別支援計画を作成し、日々の支援で最大限に活かすためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらは、計画作成だけでなく、事業所運営全体の質にも関わってきます。

子どもの「強み」や「好き」を活かす

個別支援計画を作成する際に、つい子どもの「できないこと」や「課題」に目が向きがちですが、それ以上に大切なのが、その子の「強み」や「好き」なことを見つけ、それを支援に活かす視点です。

例えば、運動は苦手でも絵を描くのが得意な子であれば、絵を描く活動を通して手先の巧緻性を高めたり、絵を介してコミュニケーションを促したりすることが考えられます。

その子の強みを活かすことで、子どもは自信を持って支援に取り組むことができ、意欲的に成長していくことができます。アセスメントの段階から、その子の良いところを積極的に発見し、計画に反映させましょう。

保護者との継続的な連携

個別支援計画は、保護者との共通理解のもとに作成・実施されることが不可欠です。

家庭での様子や子育ての方針は支援計画を立てる上で非常に貴重な情報源となります。個別支援計画作成時の面談はもちろん、日頃から密にコミュニケーションを取り、事業所での子どもの様子を伝えたり、家庭での様子を聞いたりすることで、より実情に合った計画へブラッシュアップできます。

また、計画の目標や支援内容について保護者と共通理解を持つことで、家庭と事業所が一貫した関わりを持つことができ、子どもの混乱を防ぎ、効果的な支援に繋がります。

多職種(学校、相談支援専門員など)と連携する

子どもは放デイだけでなく、学校に通ったり、他の療育機関を利用したり、相談支援専門員と関わったりと、様々な機関と繋がりを持っています。

これらの関係機関と連携し、情報共有を行うことは、子どもの全体像を把握し、より包括的で一貫した支援を行うために非常に重要です。

例えば、学校での学習の様子や、他の機関での取り組み内容を知ることで、放デイでの支援目標や内容をより効果的なものに調整できます。

計画は柔軟に見直す

個別支援計画は、一度作成したら完璧というものではありません。子どもの発達は常に変化していくものであり、計画も子どもの成長や状況の変化に合わせて、柔軟に見直していく必要があります。

定期的な評価の時期以外にも、子どもの状況に大きな変化があった場合などは、随時見直しを行うことが大切です。

個別支援計画はあくまで子どもの成長を支援するためのツールであり、子どもの「今」に最も合ったものであることが重要です。

記録を適切に行い、支援の振り返りに活用する

日々の支援内容や子どもの様子を適切に記録することは、個別支援計画の効果を測定し、その後の評価や見直しを行う上で不可欠です。

記録は、いつ、誰が、どのような支援を行い、それに対して子どもがどのように反応したのか、どのような変化が見られたのかなどを具体的に記述します。

これらの記録を蓄積することで、計画の目標達成に向けた進捗状況を客観的に把握できます。また、記録を職員間で共有し、支援の振り返りや事例検討を行うことで、個々の支援スキル向上や事業所全体の支援の質の向上に繋がります。

5領域に基づいた個別支援計画から子どもの成長につなげよう

放デイの個別支援計画作成において、5領域の視点は子どもの包括的な成長を支援するために不可欠です。

健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性という各領域を理解し、丁寧なアセスメントに基づいた目標設定と具体的な支援計画を行うことが重要となります。

記事で紹介した記入例も参考に、質の高い計画作成・運用を通じて、子どもたちのより良い成長につなげていきましょう。

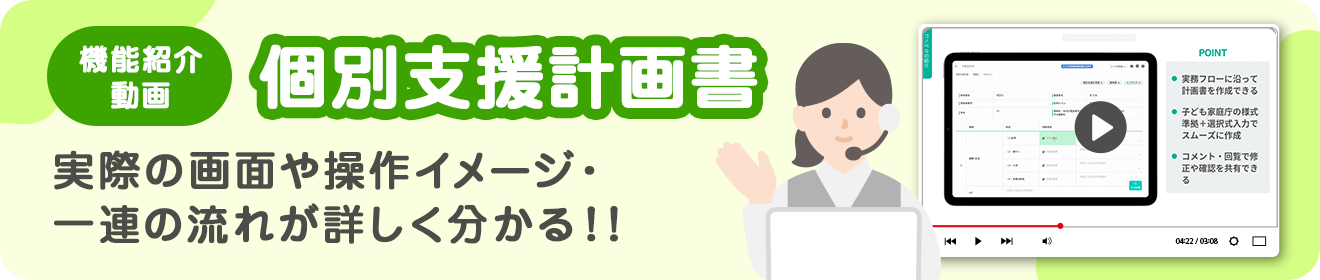

「コノベル」で個別支援計画の作成・管理を楽に!

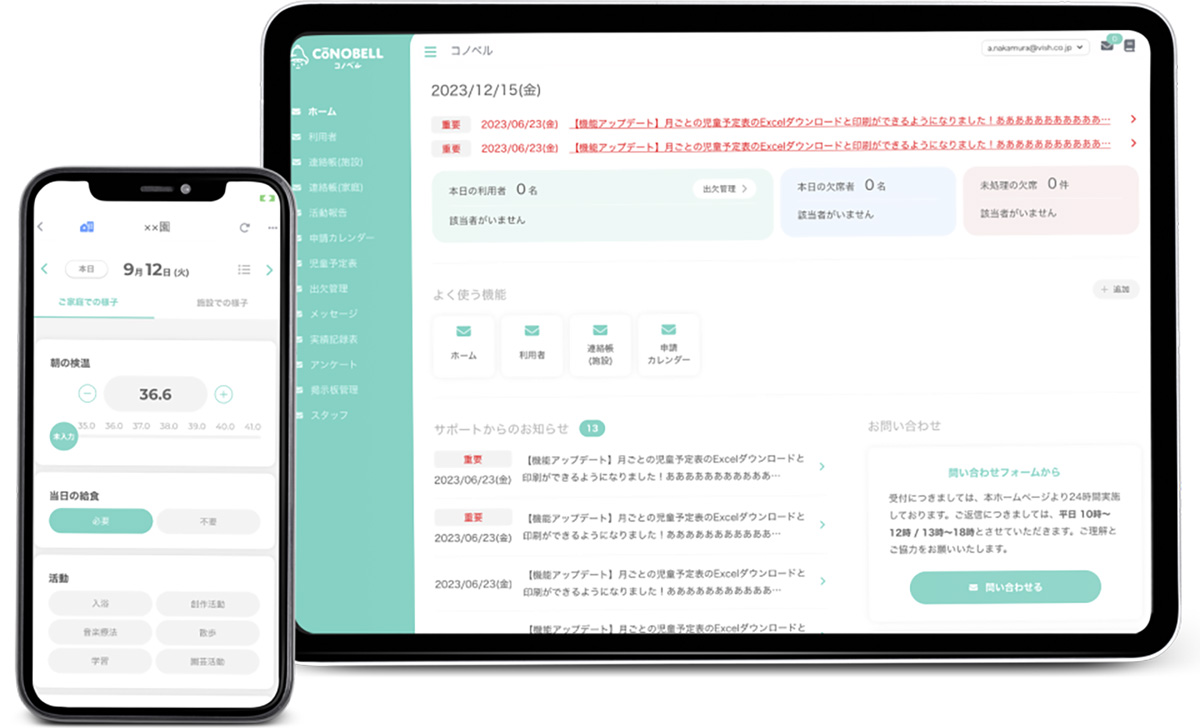

コノベルは、児発・放デイのために開発された業務支援アプリです。

基本機能は無料で利用可能*。タブレットでの利用もOK!

コノベルで個別支援計画書を作成する際は、アセスメント→原案作成→担当者(支援)会議→モニタリングと作成フローに沿って直感的に作成を行うことが可能です。

支援内容の項目に記載する5領域にも対応しています。

さらに、自動で期限切れアラートを表示するため、更新漏れを防ぐ効果もあります。

個別支援計画書の保護者スマホアプリのイメージ

保護者はスマホアプリから、簡単にサインを行うことができます。

コノベルでは個別の説明会も行っております。少しでも興味をお持ちいただけた方は、ぜひお気軽にご相談ください。